OS(Windows11Pro)かBIOS(ASRock B550 Steel Legend)のバージョンアップによるものと思われますが、2025/04/20(日)の時点で、下記の方法は使えなくなっていました。ご注意ください。

———-

私は自作PCを使っていて、一度Linuxをインストールした内蔵型HDDにGRUBが存在して、Windowsをカスタムインストールできないという現象に悩まされていました。以下の方法で、Linuxのパーティションを完全に削除できることがわかりました。

これは私が強引にやった方法ですので、マネする方は自己責任でお願いします。

【重要】

この作業を行うには、「BIOSでSATAポートのホットプラグを有効」にしておく必要があります。ASRock B550 Steel Legendの場合、起動時に【DELキー】を押してBIOS設定画面を開き、「Advanced」→「Storage Configuration」→「Hot Plug」設定を「Enabled」に変更してください。これにより、電源を入れたままSATA機器の抜き差しが認識されるようになります。

【手順】

01. 正常に動作しているWindows PC(Windows11Pro)の電源が切れた状態で、空いているSATAポートに正常な内蔵型HDDを接続します。

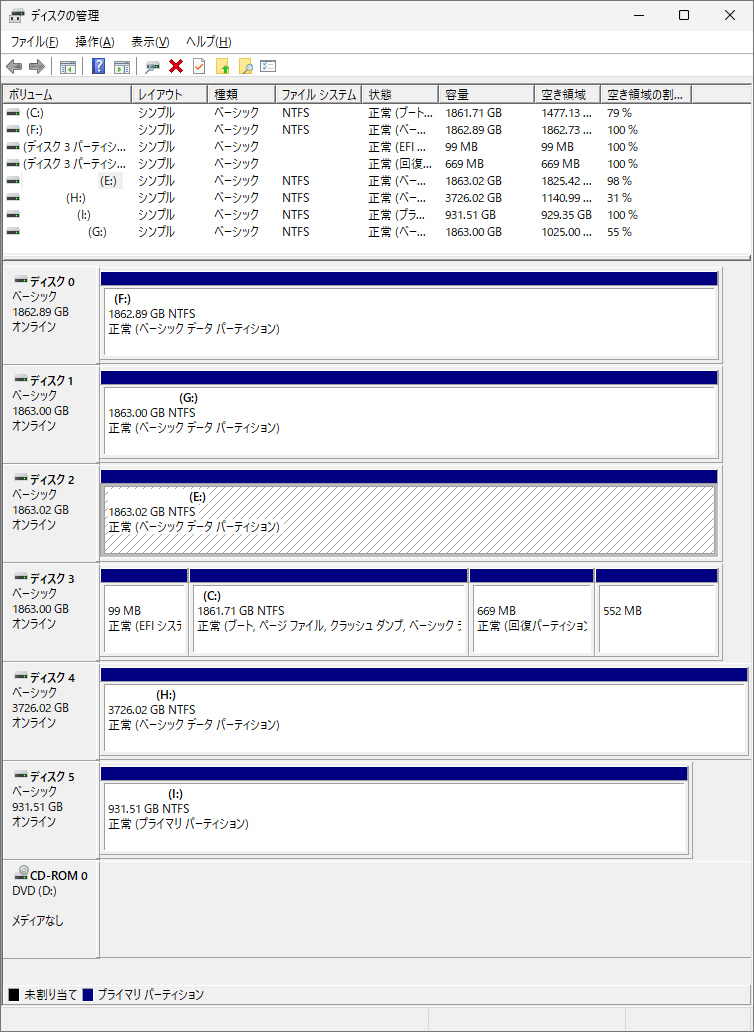

02. Windowsを起動し、「スタート」メニューを右クリックし、「ディスクの管理」を選びます。

03. 「電源を切らずに」、増設したHDDをSATAケーブル→電源ケーブルの順に取り外し、代わりにLinuxがインストールされた内蔵型HDDを同じSATAポートに接続します。(※電源を切ってからHDDを入れ替えると、Linuxが起動してしまうため、強引にこの手順を取ります。)

04. 「ディスクの管理」画面でLinuxがインストールされた内蔵型HDDが認識されますが、「ディスクの管理」では削除できないパーティションが残ることがあります。

05. Windowsの「スタート」メニューを右クリックし、「Windows PowerShell(管理者)」または「コマンドプロンプト(管理者)」を選び、以下のコマンドを実行します。

(※XとYは「ディスクの管理」で慎重に確認して間違えないようにしてください。)

> diskpart > list disk > select disk X # Xは対象ディスク番号 > list partition > select partition Y # Yは削除したいパーティション番号 > delete partition override > exit

06. 再び「ディスクの管理」で、該当パーティションを右クリックすると、「ボリュームの削除」や「フォーマット」ができるようになります。

これらを使うことで、Windowsで使用可能なまっさらな内蔵型HDDを作成することができます。

【補足】

この方法は、あくまで「SATAホットプラグ機能」を利用した特殊な手順であり、一般的な推奨方法ではありません。作業中のミスによってWindowsシステム自体に影響が出る可能性もあるため、実行前に必ずバックアップを取っておくことを強く推奨します。

Views: 261