Windows 11 Pro に高速スタートアップ(Fast Startup)という機能があります。

これはあまりメモリを積んでないパソコンで有効な機能であり、逆に高性能なパソコンでは、解除しない起動するたびにメモリにゴミを蓄積するような機能です。

※ご自身のパソコンの性能を考慮の上、自己責任で作業して下さい。

高速スタートアップを解除した方がよいケース

メモリが 8GB以上(特に16GB以上)のPC

メモリが多いPCは、再起動や通常起動でも十分速いため、高速スタートアップの恩恵が少ないです。

逆に、高速スタートアップが有効だと休止ファイル(hiberfil.sys)に大容量のメモリ内容を書き込むため、SSDの書き込み負担が増えることがあります。

→ 16GB以上なら無効化をおすすめ。

→ 8GBでもSSD搭載なら、オフでも問題なし。

SSD搭載パソコン(特にNVMe)

SSD(特にNVMe)の場合、起動時間はすでに非常に短いため、高速スタートアップを使っても体感差はほぼありません。

一方で、高速スタートアップを有効にしていると、シャットダウン時にハードウェアやドライバ情報が完全にリセットされないため、

周辺機器の不具合(USB認識しない、Wi-Fiつながらない など)が起きやすくなります。

→ SSD搭載なら原則オフ推奨。

デュアルブート(Linuxや別のWindowsとの併用)環境

高速スタートアップはWindowsを完全には終了させず休止状態に近い形で停止します。

その結果、他のOSが同じドライブを読み書きするとファイル破損の危険があります。

→ デュアルブート環境では必ずオフ。

周辺機器やハード構成を頻繁に変えるPC

USB DAC、外付けHDD、マウス、Bluetoothなどが「シャットダウン→起動」で認識されないケースが高速スタートアップ有効時によく起こります。

→ 構成を変えることが多いならオフ推奨。

逆に「有効のままでもよい」ケース

○ HDD搭載で、メモリが4GB~8GB以下

○ 周辺機器が固定で、他OSとのデュアルブートをしていない

○ 起動を少しでも速くしたい場合

このような構成なら、オンにしておいても害は少ないです。

| 条件 | 高速スタートアップの推奨設定 |

|---|---|

| メモリ16GB以上 + SSD搭載 | 無効(オフ) |

| メモリ8GB + SSD搭載 | 無効でも可 |

| メモリ8GB以下 + HDD搭載 | 有効(オン)でもOK |

| デュアルブート環境 | 無効必須 |

| 周辺機器トラブルがある | 無効推奨 |

≪高速スタートアップ(Fast Startup)を解除する方法≫

方法①:コントロールパネルから設定する(一般的な方法)

スタートメニューを開く → 検索バーに「コントロールパネル」と入力して開きます。

「ハードウェアとサウンド」 をクリック。「電源オプション」 をクリック。

左側のメニューから 「電源ボタンの動作を選択する」 をクリック。

上部のリンク「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリック。 ← 管理者権限が必要です。

「シャットダウン設定」セクションの「高速スタートアップを有効にする(推奨)」 のチェックを外す。

「変更の保存」 をクリック。

これで高速スタートアップが無効になります。

方法②:コマンドで無効化する(より確実)

スタートボタンを右クリック →「ターミナル(管理者)」 を選択。

以下のコマンドを入力して実行します:

powercfg /h off

この操作で休止状態(hibernate)機能も同時に無効化され、高速スタートアップも完全にオフになります。

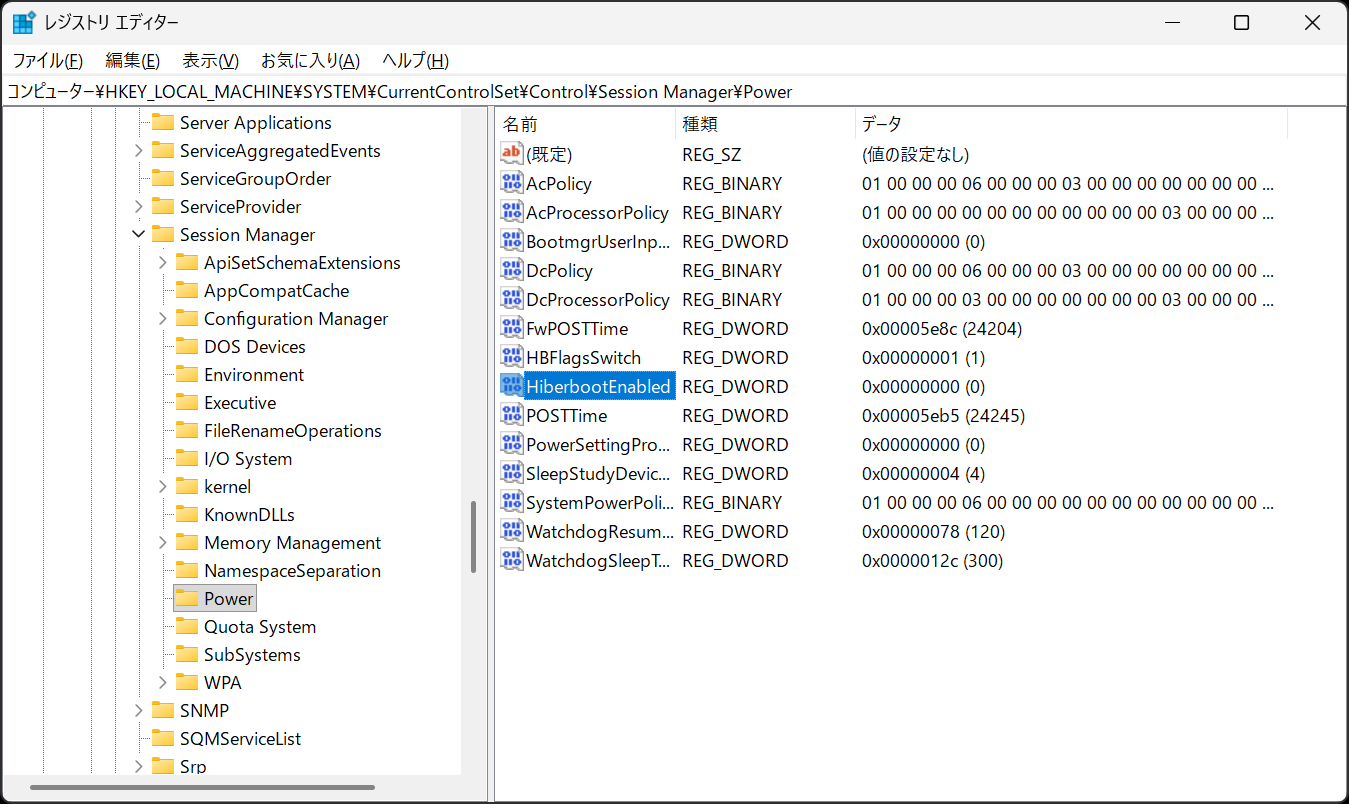

方法③:レジストリで高速スタートアップを無効化する手順

Windowsキー + R を押して「ファイル名を指定して実行」を開く。

regedit と入力して Enter。 → 「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」が出たら「はい」。

以下のパスに移動します:

コンピューター\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power

※レジストリエディターのメニューの 表示 → アドレスバー を選択し、アドレスバーに上記をコピーすると楽です。

右側の一覧から HiberbootEnabled という名前のDWORD値を探します。

見つからない場合は、右クリック →「新規」→「DWORD(32ビット)値」を選び、名前を HiberbootEnabled にします。

HiberbootEnabled をダブルクリックし、値を以下のように変更します:

値のデータ:0(16進数または10進数どちらでもOK)

OK をクリックして閉じ、レジストリエディタを終了し、Windowsを再起動します。

「再起動」「シャットダウン」「完全シャットダウン」の違い

追記:Windows 10/11では「再起動」「シャットダウン」「完全シャットダウン」は似ているようで、内部の動作がまったく異なります。

Windows Updateやドライバ更新後に「再起動」指示が出るのは、通常の「シャットダウン」では反映されないためです。

念の為、下記に整理しました。

シャットダウン(通常のシャットダウン)

🔹 概要

スタートメニュー → 電源 → 「シャットダウン」で行う操作です。

実は完全に電源オフではなく、「高速スタートアップ用の休止状態」に近い状態になります。

🔹 動作の仕組み

Windowsは、ユーザーセッション(開いているアプリなど)を終了しますが、

カーネル(OSの中核)とデバイスドライバの状態を休止ファイル(hiberfil.sys)に保存してから電源を切ります。

次回起動時には、そのファイルを読み戻して再開するので、起動が速くなります。

🔹 特徴

起動は速い(Fast Startup機能)

ただし、カーネルやドライバがリセットされないため、

デバイス認識の不具合やアップデート適用の不備が起きることがあります。

再起動(Restart)

🔹 概要

スタートメニュー → 電源 → 「再起動」を選ぶ操作です。

🔹 動作の仕組み

すべてのセッション(ユーザー・カーネル・ドライバ)を完全に終了してから再起動します。

高速スタートアップの仕組みは使われません。

🔹 特徴

カーネルがリセットされ、ドライバやWindows Updateが正しく反映されます。

「Windowsの調子が悪いとき」や「ドライバ更新直後」などは再起動が有効。

完全シャットダウン(Full Shutdown)

🔹 概要

「再起動」と同じく、完全にすべてを終了した状態で電源を切る操作です。

通常の「シャットダウン」と違い、カーネルやドライバも保存せず、ゼロから起動します。

🔹 方法

次のいずれかで実行できます:

方法1:Shiftキーを使う

Shiftキーを押しながら「シャットダウン」をクリック → これが最も簡単で確実。

方法2:コマンドで実行

管理者権限のコマンドプロンプトで以下を入力:

shutdown /s /f /t 0

/s = シャットダウン

/f = 強制的にアプリを終了

/t 0 = 遅延なし

方法3:Fast Startupを無効化する

前回説明した「高速スタートアップを無効」にすれば、

通常のシャットダウン操作でも常に完全シャットダウンになります。

| 操作 | カーネル再読み込み | 起動速度 | 更新・ドライバ反映 | 用途 |

|---|---|---|---|---|

| シャットダウン | ×(保持される) | 速い | 不完全な場合あり | 普段の終了 |

| 再起動 | ○(完全リセット) | 通常 | すべて反映される | 更新・不具合時 |

| 完全シャットダウン | ○(完全リセット) | やや遅い | すべて反映される | トラブル対処・ハード変更時 |

完全シャットダウンショートカットの作り方

※トラブル時は 「Shift + シャットダウン」 または shutdown /s /f /t 0 を使うと確実です。

1. デスクトップの何もないところで右クリック → 「新規作成」→「ショートカット」を選択。

2. 「項目の場所を入力してください」という欄に、以下を入力:

shutdown /s /f /t 0

/s = シャットダウン

/f = 強制的にアプリを終了

/t 0 = 0秒後に実行(即シャットダウン)

3.「次へ」 をクリック。

4. ショートカットの名前を入力 例:完全シャットダウン

5. 「完了」 をクリックすると、デスクトップにアイコンが作成されます。

○ ワンクリックで完全シャットダウンするポイント

ダブルクリックで即シャットダウン

開いているアプリは強制終了されるため、保存していない作業は注意

高速スタートアップが有効でもこのショートカットを使えば完全シャットダウンになる

以上です。

Views: 55